ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ

『Красный Самурай』

戦史研究クラブ『赤侍』

~36年から41年装備規定の変遷について~

戦史研究クラブ『赤侍』が労農赤軍歩兵科小銃兵の装備や被服の変遷についてまとめたものです

2017/08/17

加筆修正

2023/07/25

加筆修正(毒抜き)

2023/08/05

写真の追加

ここで取り上げた装備規定は大きく外見が変更となった、例えば36年型背嚢、39年型背嚢、41年型背嚢及び36年型鉄帽や39年型、40年型鉄帽の出現に沿って便宜的に36年型、39年型、41年型装備の三種に大別したものとなります。それら三種の大別をそれぞれ簡単に解説します。ちなみに36年の装備規定と38年度版教練教本にある装備規定には細かな差異があったりするので、ご興味のある方は是非調べてみてください

※Внимание※

ここに書いてあることが絶対ではありません!!自分で考えて自分で結論を出してください!!

まずは36年型装備です。1936年に36年型鉄帽及び36年型背嚢等が採用され、それに伴って装備規定も改訂されました

細かい装備品の年式はここでは省略しますが、当時の兵下士官が支給された装備は上図にあるように装備ベルト、スコップ、吊り水筒、РГД-33用手榴弾嚢、37年型弾薬盒二つ、サスペンダー、ガスマスクバック、36年型背嚢、飯盒、外套等々です

ランドセル型の36年型背嚢(Пирoгoв蔵)

36年型鉄帽(Пирoгoв蔵)

1939年には新装備である39年型鉄帽とランドセル型の36年型背嚢に変わって、リュックサック型の39年型背嚢が採用され、規定上の外見は大きく変更されることなりました。39年以降において41年型背嚢も登場し、大祖国戦争中には36年型、39年型、41年型、メショクと様々な形式の背嚢が混在して使用されています。装備規定においては、支給されているのは何年型等の指定のない“背嚢”であるという点にご注意ください。つまり、兵下士官は都度支給されたものを使用する事となるため、36年、39年、41年の大改訂毎に装備が一新されているわけではないという事にご注意ください。(後述する41年行軍装備教本にはすべてのタイプの背嚢の解説が記述してあります。)

採用された39年型背嚢において旧来の36年型背嚢用の梱包規定が変更され、パラトカ、テントポール等の野営機材が背嚢外部底面へ専用のストラップで固定されるようになります。化学防護装備(ゴム長等)の固定位置は38年規定と変わらず、背嚢外部上面に規定されています

リュックサック型の39年型背嚢(Пирoгoв蔵)

39年型鉄帽、戦後改修型(Пирoгoв蔵)

1941年になり、前年に制定された40年型鉄帽、40年型防寒帽(ウシャンカ)、そして41年型背嚢及び41年型食糧嚢を含めた装備規定が改定されました

41年型背嚢は39年型背嚢の改良型と言える背嚢で、大まかな外形の変更は無いですが、新装備によって不要になった環の廃止や革部品のカンバスへの置換、縛着ベルトの背嚢への固定や省力生産を視野に入れた設計思想を感じるものとなっています(下図は41年発行『行軍装備教本』より)

上図は41年型食糧嚢(左)、41年型背嚢(右)

同書に記載されている戦時にお�ける41年装備区分(抜粋)

41年発行『赤軍兵士心得』より抜粋

平時において兵士に支給される被服及び装備の交換時期について

この一覧は被服装備の交換時期を示すものです。注目すべき点はその支給数と歩兵科においては合皮製長靴もしくは編上靴(バチンキ)&ゲートルと指定されている点、またテログレイカは寒冷地においての追加装備として部隊より支給されている点です。ここに書いてある品が必ずしもすべて支給されている訳ではないという事には注意が必要です

食糧嚢の追加により、39年型背嚢において野営機材が背嚢下面に縛着されていたものが41年型背嚢と同様の縛着方法へと小改訂されています

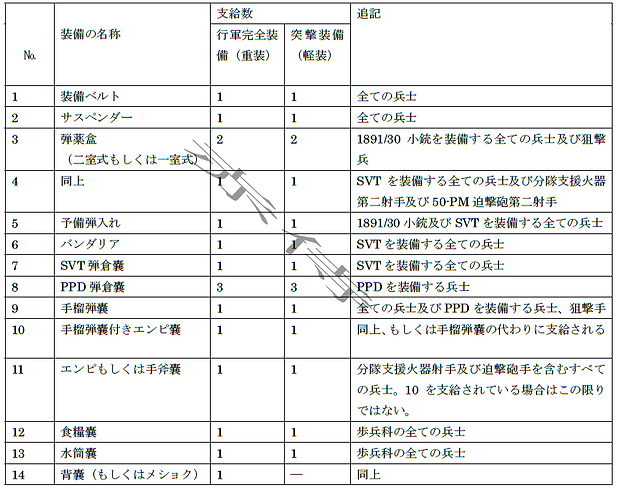

下図は41年規定における行軍完全装備及び突撃装備の同書より抜粋したものです

水筒嚢の形態の変化も40~41年だと推測しています。戦後の水筒嚢に似た形態(X字のバンドで袋に入れた水筒の首を固定するもの)の水筒嚢が採用され以前からの吊りタイプの水筒嚢と混在するようになります。このため41年発行行軍装備教本には両方の装備規定図が存在します。Xバンドタイプ(もしくは巾着型の物)の水筒嚢と吊りタイプの水筒嚢では装備位置が異なる事に注意してください。また銃剣吊りは支給区分より外れ、規定上は存在しなくなります

41年の装備規定は残念ながら大祖国戦争の開戦によって試作に近い形となってしまいました。そのため、41年規定は実際の再現としてはやや疑問が残るかもしれません…

大まかな装備の変遷を簡単に解説しましたが、結局のところ大祖国戦争中に実際に兵士たちが手にしたのは上記の装備よりもはるかに少なく、頼り無い物であったことは当時の戦場写真からも読み取ることができます。興味があれば是非調べてみてください

これからも資料が出てくるごとにこのページは更新していく予定です

最後に38年教練教本にある服装規定の要点を抜粋してご紹介します

-

ルバハ(著注:ギムナスチョルカ)、ズボン、外套は兵士一人一人が計測したサイズをしっかりと合わせること

-

ルバハ、ズボン、外套のボタンとホックは常に閉めていなければならない

-

制帽や防寒帽は真っ直ぐ被り、傾けて被ってはならない。帽章と顔の中心線を合わせること。被る際は前方部を上げ、後方部を押し被った後前方部を押して帽章を眉間に合わせて被ること

-

略帽は右側の縁を耳に近づけ、右に傾けて被ること。なお帽章は顔の中心線に合わせること(眉間に合わせる)

-

鉄帽は真っ直ぐ被ること。傾けて被ってはならない。鉄帽の星と顔の中心線を合わせること。顎紐はしっかりときつく締めること。冬季においては鉄帽の下にバラクラバを被ること

-

ルバハと外套は常にしっかりと装備ベルトで絞めておかなければならない。ルバハの前面部はまっすぐ伸ばし、背面部にしわを寄せて折りたたんでおくこと。外套に装備ベルトを着用する際、装備ベルトは背部ボタン部の上に通すこと。装備ベルトの前方部はわずかに後方部よりも下にすること。バックルは体の中心線に合わせ、自由端は遊環に通し左側で固定すること

野外や状況によって服装は乱れると思います。乱れた際にはこまめに直すとかっこよくなります